Schulstraßen: Von Klein an auf großem Fuß

Autofahren sei „Männersache“, hieß es in den 1970er Jahren, als ich selbst klein war. Insgesamt war eine aktive Rolle im Verkehr die Domäne Erwachsener. Als Kinder bekamen wir „Verkehrserziehung“. Es gab neongelbe Mützen, die wir schon damals hässlich fanden. Und es gab ein Absperrgitter vor der Schule und Schülerlotsen: Wir mussten brav warten, bis Eltern und Lehrer gefahren waren. Als erwachsener Mann habe ich nun immer noch kein eigenes Auto, konnte dafür aber im Auftrag von Kidical Mass Aktionsbündnis, dem VCD und dem Deutschen Kinderhilfswerk ein Rechtsgutachten schreiben: Über die Freigabe von „Schulstraßen“ für Kinder. Doch was ist das, eine Schulstraße? Wie lässt sie sich rechtssicher begründen?

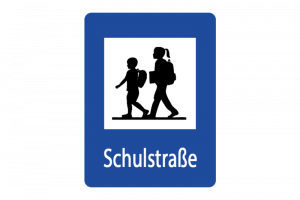

Schulstraßen wurden zunächst in Frankreich, Österreich und Italien konzipiert. Inzwischen ist die Idee auch in Deutschland angekommen. Es handelt sich um Straßenabschnitte oder Straßen im Umfeld von Schulen, die zumindest zu bestimmten Zeiten ganz dem Fuß- und Fahrradverkehr gewidmet sind. In Österreich gibt es für Schulstraßen sogar ein offizielles Verkehrszeichen, nachdem 2022 eine neue Vorschrift, der § 76d in die Österreichische StVO aufgenommen wurde.

Österreichisches Verkehrszeichen Schulstraße

In Deutschland dagegen müssen die Verkehrsbehörden mit dem altbekannt-berüchtigten eingeschränkten Möglichkeiten arbeiten, die das Straßenrecht und das Straßenverkehrsrecht so zur Verfügung stellt. Es muss jedoch in einer Straße nicht immer erst zu schweren Verkehrsunfällen gekommen sein, damit die Einrichtung einer Schulstraße möglich ist. Denn das Straßenrecht bietet einige Möglichkeiten.

Anders als das Straßenverkehrsrecht ist das Straßenrecht Ländersache. Während das Straßenverkehrsrecht regelt, wie eine Straße genutzt wird, also mit welcher Geschwindigkeit, mit welchen Vorrangregeln usw., regelt das Straßenrecht, ob ein Teil des öffentlichen Raums überhaupt als Straße für den Verkehr genutzt werden kann.

Diese Funktionszuschreibung ist Inhalt der sogenannten Widmung. Das Straßenrecht kann die Straße auch nur für bestimmte Verkehrsarten freigeben, etwa im Fall einer Fußgängerzone oder einer reinen Fahrradstraße. Dies passiert in der Regel durch eine sogenannte Teileinziehung.

Für Straßenverkehrsrecht und Straßenrecht gelten unterschiedliche Voraussetzungen: Das Straßenverkehrsrecht knüpft an eine konkrete und in der Regel überdurchschnittlich wahrscheinliche Gefahr im Verkehr an. Typischerweise wird eine Häufung von Verkehrsunfällen verlangt, die sich in der Statistik niedergeschlagen hat: Für Kinder und ihre Eltern keine schöne Perspektive, dass erst etwas passiert sein muss.

Ganz zwingend ist das nicht. Denn eine verkehrsrechtliche Gefahr kann auch in der Behinderung der Leichtigkeit des Verkehrs bestehen. Das wird bisher zumindest dann anerkannt, wenn es um Kraftfahrzeugverkehr geht. In der StVO steht das so nicht, da ist allgemein von Verkehr die Rede.

Insofern könnte man auch argumentieren, dass Kinder auch Rechte auf Mobilität und Leichtigkeit des von ihnen beanspruchten Fuß- und Radverkehrs haben. Bisher findet diese Argumentation jedoch nur selten Resonanz bei Behörden und Gerichten.

Als Alternative bleibt das Straßenrecht. Mit einer Teileinziehung kann eine Straße nicht nur dauerhaft zu einer Fußgängerzone oder Fahrradstraße gemacht werden. Diese straßenrechtliche teilweise Entwidmung hat gegenüber straßenverkehrsrechtlichen Anordnungen den Vorteil, dass keine Gefahrenlage begründet werden muss. So kann etwa die Einrichtung einer Fußgängerzone durch eine Teileinziehung mit überwiegenden Gründen des öffentlichen Wohls begründet werden.

Grund des öffentlichen Wohls kann vieles sein: Neben genuin verkehrsrechtlichen Belan-gen, etwa die Sicherheit und Leichtigkeit eines kindgerechten Verkehrs auch gesundheitliche, psychische und soziale Aspekte: Denn der eigenständige Weg zur Schule trägt zur motorischen Entwicklung bei, gibt den Kindern ein Gefühl der Selbstwirksamkeit und – wenn sie mit Klassenkamerad*innen unterwegs sind, der gemeinsame Verantwortung.

Durch die Teileinziehung kann eine Straße auch zeitlich limitiert auf bestimmte Nutzungsarten beschränkt werden: Konkret gesagt kann die Straße zu den Hol- und Bringzeiten der Schüler zu Schulanfang und ‑ende für den Fuß- und Radverkehr teileingezogen werden. Dass diese zeitliche beschränkte Sperrung möglich ist, geht aus Art. 8 Abs. 1 Satz 2 des Bayrischen Straßen- und Wegegesetzes hervor, wo von der „nach-träglichen Beschränkung der Widmung auf bestimmte „Benutzungsarten, ‑zwecken und ‑zeiten“ die Rede ist. Alles andere wäre auch widersprüchlich, denn wenn eine dauerhafte Sperrung für Kfz rechtlich zulässig ist, dann dürfte eine in die Rechte der Autofahrer weniger eingreifende zeitlich begrenzte Regelung auch erlaubt sein. (Olaf Dilling)