BVerwG zum Klimaschutz beim Autobahnbau

Bei der Planung von Verkehrwegen wie Autobahnen muss der Klimaschutz berücksichtigt werden. Das ergibt sich aus dem Berücksichtigungsgebot des § 13 des Bundes-Klimaschutzgesetzes (KSG). Nun könnten Spötter behaupten, dass der Bau von Autobahnen immer klimaschädlich sei, jedenfalls solange die Kraftfahrzeuge mit fossilen Brennstoffen getankt werden.

Dennoch gibt es beim Bau von Autobahnen deutliche Unterschiede. Dies liegt vor allem an der Bodenbeschaffenheit: Es gibt in Deutschland kohlenstoffhaltige Böden, die CO2 dauerhaft binden können, sogenannte Torf- oder Moorböden. Allerdings verlieren sie diese Eigenschaft, wenn abgetorft wird oder wenn der Grundwasserspiegel abgesenkt wird. Denn dann wird der Kohlenstoff durch Mikroorganismen zersetzt, so dass CO2 freigesetzt und der Boden mineralisiert. Typischerweise ist dies beim Bau von Straßen und insbesondere Autobahnen der Fall, zum einen, weil der Torfboden ausgekoffert werden muss, zum anderen weil die Drainage und der Eingriff in tiefere Bodenschichten den Wasserhaushalt irreversibel verändert.

Rübker Moor bei Buxtehude nahe dem geplanten A26-Abschnitt (Foto: Aeroid, CC BY-SA 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>, via Wikimedia Commons)

In Norddeutschland stellt sich dieses Problem bei der Erweiterung der Küstenautobahn A26 im Nordwesten zwischen Bremerhaven und Hamburg. Zwei Umweltverbände hatten dort gegen den Planfeststellungsbeschluss geklagt. Inzwischen wurde diese Klage vom Bundesverwaltungsgericht in Leipzig entschieden. Es hat der Klage zum Teil stattgegeben (BVerwG 9 A 2.24 – Urteil vom 08. Oktober 2025). Der Autobahnbau wird dadurch nicht verhindert. Das fordert das Klimaschutzgesetz auch nicht. Allerdings hätte der Träger eine alternative Trasse prüfen sollen, die nicht in Moorböden eingreift und daher vermutlich weniger starke negative Auswirkungen auf das Klima hat. Sie ist auch unter Biodiversitätsgesichtspunkten vorteilhafter, kürzer und daher vermutlich kostengünstiger.

Die Entscheidung zeigt, dass umweltrechtliche Gesichtspunkte, insbesondere Belange des Klima‑, Naturschutz- und Wasserrechts bei der Planung und dem Bau von Straßen immer wichtiger werden und von den Träger der Straßenbaulast oft unterschätzt werden. Am Ende kann die Planung teuer und langwierig werden, wenn diese Aspekte am Anfang nicht ausreichend beachtet wurden (Olaf Dilling)

Wie weiter mit dem ETS II?

Jetzt rächt sich, dass es vielen Mitgliedstaaten in den vergangenen Jahren nicht gelungen ist, die Emissionen in den Sektoren Gebäude und Verkehr wirksam zu reduzieren. Ob aus Überzeugung oder aus Angst, die durch die Gaspreiskrise ohnehin gebeutelten Verbraucher zusätzlich mit ordnungsrechtlichen Maßnahmen dazu zu zwingen, sich vom Verbrenner sowie von Gas- oder Ölheizungen zu verabschieden: Fakt ist jedenfalls, dass die Emissionen längst nicht dort sind, wo sie plangemäß hätten sein sollen.

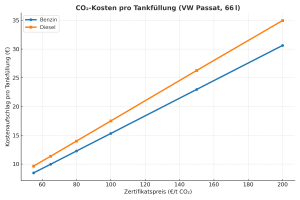

Für den Start des ETS 2 im Jahr 2027 ist das ein erhebliches Problem, denn die Gesamtmenge der Zertifikate ist gedeckelt. Es droht somit ein Preissprung in Dimensionen, von denen viele Regierungen in der EU glauben, sie seien den Verbrauchern politisch nicht zu vermitteln oder für viele schlicht nicht zu bezahlen.

Entsprechend haben bislang nicht alle Regierungen in der EU die Emissionshandelsrichtlinie umgesetzt. Für ein europaweites System ist das natürlich kein kleines Problem. Daher ist es wenig überraschend, dass sich der EU-Ministerrat in dieser Woche mit der Frage befasst hat, wie nun weiter verfahren werden soll. Manche Mitgliedstaaten hatten auf eine Verschiebung gehofft, andere auf eine feste Preisbremse, wie sie in Deutschland im nationalen Emissionshandel ab 2026 gelten soll.

Das Ergebnis ist zunächst überschaubar: Der Ball liegt nun bei der Kommission. Es zeichnet sich allerdings ab, dass es wohl nicht zu einer Verschiebung kommen wird, was anlass- und kompensationslos angesichts der völkerrechtlichen und unionsrechtlichen Verpflichtungen der EU auch schwierig wäre. Der Fall ist zwar in der Emissionshandelsrichtlinie vorgesehen, aber nur unter engen Voraussetzungen. Allerdings soll mehr Geld für Anpassungsmaßnahmen bereitgestellt werden, also für Mittel, die den EU-Bürgerinnen und ‑Bürgern den Umstieg auf fossilfreie Technologien erleichtern sollen. Denkbar sind verschiedene Maßnahmen, etwa direkte Zuschüsse für den Kauf von E‑Autos, Förderprogramme wie die BEG oder die Bundesförderung für effiziente Wärmenetze BEW zur Umrüstung im Gebäudebereich oder Hilfen beim Aufbau der Ladeinfrastruktur.

Diskutiert wird außerdem, den Marktstabilitätsmechanismus zu stärken. Dies ist in der Tat sinnvoll. Hinter diesem Begriff verbirgt sich eine Art Reserve an Zertifikaten, die von der Europäischen Kommission verwaltet wird. Steigen die Preise für Zertifikate zu stark, kann die Kommission zusätzliche Zertifikate auf den Markt bringen, ähnlich einer Zentralbankintervention. Bereits von Anfang an war jedoch kritisiert worden, dass die Ausstattung der Marktstabilitätsreserve keinesfalls ausreiche, um die von der Kommission seit 2021 genannte politische (aber rechtlich unverbindliche) Zielgröße von etwa 45 € pro Tonne CO₂ zu gewährleisten. Im Raum stehen vielmehr Preise zwischen 80 und 200 €.

Ebenfalls diskutiert wird das sogenannte Frontloading, also eine zeitliche Vorverlagerung der Ausgabe von Zertifikaten, sodass 2027 zunächst mehr Zertifikate auf dem Markt wären, die später wieder eingespart werden müssten. Kritiker fürchten hier lediglich eine Verschiebung des Preisschocks, während Optimisten auf die Fortschritte im Bereich der Elektromobilität verweisen: Sinkende Anschaffungspreise ermöglichen immer mehr Menschen den Umstieg auf Elektrofahrzeuge. Zudem dauert es insbesondere im trägen Gebäudesektor einige Jahre, bis der Ausbau von Fernwärmenetzen und die geplanten Umrüstungen im Gebäudebestand tatsächlich greifen. Es kann also gut sein, dass die Emissionen ab Anfang der Dreißiger Jahre wirklich so schnell sinken, wie erforderlich wäre. Ob dies allein der Emissionshandel bewerkstelligen kann, dürfte aber zweifelhaft sein. Möglicherweise kommen die Mitgliedstaaten um mehr von den ungeliebten ordnungsrechtlichen Mitteln – wie dem GEG – am Ende doch nicht herum (Miriam Vollmer).

Zur Eichung von Wärmemengenzählern

Wärmemengenzähler messen die gelieferte Wärmeenergie aus Heizungsanlagen oder Fernwärmenetzenund dienen als Abrechnungsgrundlage zwischen V zwischen Wärmelieferanten und Endkunden. Damit diese Abrechnungen rechtlich korrekt und für alle Beteiligten nachvollziehbar sind, müssen die Geräte verlässliche und überprüfbare Messergebnisse liefern.Die Eichung stellt dabei sicher, dass der Zähler: mit ausreichender Genauigkeit misst, den gesetzlichen Anforderungen entspricht und Manipulationen oder systematische Fehler ausgeschlossen sind.

Die Eichpflicht ergibt sich in Deutschland aus dem Mess- und Eichgesetz (MessEG) sowie der Mess- und Eichverordnung (MessEV). Wichtige Regelungen sind hier § 37 MessEG (Eichpflicht für Messgeräte, die im geschäftlichen Verkehr verwendet werden), § 41 MessEG (Bestimmungen über die Eichfrist und das Inverkehrbringen von Messgeräten) und Anhang 7 zur MessEV (beschreibt die technischen Anforderungen an Wärmemengenzähler). Nach diesen Vorschriften dürfen nur geeichte Zähler zur Ermittlung der Wärmemenge verwendet werden, wenn die Messwerte für Abrechnungszwecke (z. B. Heizkostenabrechnung) genutzt werden. Dies wird zudem auch noch einmal ausdrücklich in § 3 Abs. 1 der FFVAV angeordnet.

Die Eichung selbst erfolgt durch staatlich anerkannte Prüfstellen (Eichämter) oder herstellerseitig im Rahmen einer Konformitätsbewertung nach europäischen Richtlinien (z. B. MID – Measuring Instruments Directive 2014/32/EU).

In der Praxis bedeutet das, ein Hersteller darf neue Wärmemengenzähler in Verkehr bringen, wenn sie die MID-Anforderungen erfüllen und eine Konformitätserklärung vorliegt. Nach Ablauf der Eichfrist (in der Regel 5 Jahre) muss der Zähler neu geeicht oder ersetzt werden. Die Eichung selbst umfasst eine technische Prüfung, Kalibrierung und Kennzeichnung (z. B. mit Eichsiegel und Jahreszahl). Die Dauer der Eichung ist durch ein Eichsiegel auf dem Zähler gekennzeichnet.

Fehlt die gültige Eichung, ergeben sich mehrere rechtliche Konsequenzen: Eine Verbrauchsabrechnung auf Basis eines nicht geeichten Zählers kann als formell fehlerhaft gelten. Mieter oder Kunden können die Abrechnung beanstanden oder Zahlungen verweigern. Nur wenn das Versorgungsunternehmen aus Gründen, die es nicht zu vertreten hat, den tatsächlichen Verbrauch für einen bestimmten Abrechnungszeitraum nicht ermitteln kann, darf die Verbrauchserfassung auf einer Schätzung beruhen, die unter angemessener Berücksichtigung der tatsächlichen Verhältnisse zu erfolgen hat (§ 3 Abs. 1 S. 4 FFVAV)

Der Einsatz eines nicht geeichten Messgeräts im geschäftlichen Verkehr stellt gemäß § 60 MessEG eine Ordnungswidrigkeit dar. Es drohen Bußgelder bis zu 50.000 €.

(Christian Dümke)

♻️ Circular Economy Act: Umweltverbände fordern echten Wendepunkt in der EU-Ressourcenpolitik

Gerade noch läuft die öffentliche Konsultation (bis 06.11.2025): Man darf gespannt sein, was der für 2026 angekündigte Circular Economy Act (CEA) als neuer EU-Rechtsrahmen zur Kreislaufwirtschaft für die Praxis bereithalten wird.

Acht deutsche Umweltverbände unter Federführung des DNR mahnen zu mehr Ambitionen (siehe auch hier und hier). Viele Kreislaufpotenziale bleiben ungenutzt, und zentrale Kennzahlen wie der Ressourcenverbrauch pro Kopf zeigen: Europa steckt noch in der linearen Wirtschaftslogik fest. Von der Hand zu weisen ist dies sicherlich nicht Doch was machen wir draus?

Im Kern fordern die Verbände sieben konkretere und verbindlichere Ansatzpunkte: Die Abfallhierarchie muss wirksam verankert werden, um die Abfallvermeidung (Design – Rethink, Reduce oder Refuse.) tatsächlich zu stärken und damit dann auch das Wiederverwenden klappt. Gleichzeitig sollen verbindliche Ziele für Primärressourcennutzung und Abfallvermeidung eingeführt werden, denn ohne Ressourceneinsparung bleibt jeder Kreislaufansatz fragmentarisch. Steuerrecht und Finanzierung müssen den Wandel aktiv unterstützen: Lineare Verwertungsmodelle dürfen nicht weiter privilegiert bleiben, und Kreislaufmodelle brauchen Planungssicherheit und Förderung. Die Herstellerverantwortung (EPR) muss weiterentwickelt und EU-weit harmonisiert werden – etwa durch höhere Vorgaben für Reparatur, Wiederverwendung und Recyclingfähigkeit. Auch bei Elektro- und Elektronikgeräten herrscht aus Sicht der Verbände noch eine Regelungslücke, die den Rezyklateinsatz und die Rückführung von Materialien behindert. Schließlich fordert das Bündnis eine klare Qualitätspolitik für Rezyklate: Nur hochwertige, sichere und verlässliche Sekundärrohstoffe machen Kreislaufmodelle marktfähig.

Der Circular Economy Act könnte das Instrument sein, das Kreislaufwirtschaft in den Mittelpunkt der Industrie- und Rohstoffpolitik rückt – weg vom Nachsorgen („Abfall“) hin zur vorausschauenden Ressourcenstrategie („abfallfreies Europa“). Wenn die EU also tatsächlich bis 2030 die „Zirkularitätsrate“ verdoppeln will (derzeit bei rund 12 %), dann braucht es aber mehr als Recyclingquoten – es braucht systemische Veränderungen und handhabbare rechtliche Regelungen. Dies gilt auch gerade für die mineralischen Abfälle. Zudem müssen wir Ängste überwinden – nicht nur beim Verbraucher sondern auch bei Behörden. (Dirk Buchsteiner)

Vom Baumentscheid zum Berliner Klimaanpassungsgesetz

In Berlin wird demnächst vom Abgeordnetenhaus über ein Klimaanpassungsgesetz abgestimmt. Der Entwurf dafür wurde maßgeblich durch ein Bürgerbegehren, dem „Baumentscheid“ initiiert und entwickelt. Allerdings kommt es jetzt möglicherweise gar nicht zum Bürgerentscheid. Das ist für die Initiative keine Enttäuschung, sondern ein Grund zu feiern: Sie haben bei den Regierungsfraktionen mit ihrem Anliegen offene Türen eingerannt. Der Entwurf wurde von ihnen im Wesentlichen übernommen, so dass die Chancen gut stehen, dass er vom Landesparlament verabschiedet wird.

Für eine Gesetzesinitiative, die Klimaanpassung vorantreibt und daneben auch die Stadt „grüner“ macht, ist es tatsächlich höchste Zeit. Angesichts der geringen Bereitschaft der Bundesregierung, noch etwas Substantielles für Klimaschutz zu tun, und der politischen Großwetterlage weltweit wird Anpassung immer wichtiger. Hitzesommer und Stürme, Dürre und Starkregen werden immer öfter und wir müssen uns darauf einstellen. Bund, Länder und Kommunen müssen dafür sorgen, dass dieses Extremwetter die Bevölkerung nicht unvorbereitet trifft. Klimaschutz und Klimaanpassung dürfen nicht als sich ausschließende Alternativen verstanden werden. Sie sollten sich vielmehr ergänzen.

Schließlich ist der menschengemachte Klimawandel bereits voll im Gange. Zugleich ist die Stadtfläche, in der die höchste Bevölkerungsdichte herrscht, auch der Teil des Territoriums, in der die Effekte des Klimawandels am stärksten zu spüren sind: Dies ist so, weil die meisten Flächen versiegelt sind und kein Wasser aufnehmen und speichern können. Außerdem heizen sich Stein‑, Beton und Asphaltflächen in der Sonne stärker auf als begrünte oder baumbestandene Flächen. Auch nachts kühlen sie sich kaum ab.

Das Berliner Klimaanpassungsgesetz ist nicht das erste einschlägige Gesetz zu dem Thema. Vielmehr hat sich auch der Bund schon mit dem Thema befasst und das Bundes-Klimaanpassungsgesetz (KAnG) erlassen. Warum braucht es also überhaupt ein Gesetz für Berlin? Das KAnG des Bundes fordert bisher vor allem eine vorsorgende Klimaanpassungsstrategie durch die Bundesregierung bzw die zuständigen Ministerien, weiterhin Risikoanalysen sowie einen Monitoringbericht. Auf Bundesebene sollen alle Behörden Klimaanpassungskonzepte erstellen. Schließlich sollen alle Behörden bei ihren Planungen und Entscheidungen das Ziel der Klimaanpassung berücksichtigen. Dies bleibt jedoch alles etwas abstrakt – zudem viele der Maßnahmen ohnehin in der Verwaltungskompetenz der Länder und Gemeinden liegen.

In § 9 KAnG lässt der Bund insofern die Möglichkeit offen, dass Länder eigene Klimaanpassungsgesetze erlassen, die mit den Vorgaben des Bundes im Einklang sind. Ein Blick in den Entwurf des KAnG Bln demonstriert, dass es auf Ebene eines Stadtstaats durchaus konkreter geht: Dort werden nach mikroklimatischen Parametern sogenannten Hitzeviertel definiert, die von der Senatsverwaltung per Beschluss ausgewiesen werden sollen und in denen Maßnahmen ergriffen werden sollen, um Klimaanpassungsziele zu erreichen. Beispielweise sollen auf „jeder Straßenseite und auf allen ausreichend breiten Mittelstreifen (…) je Straßenabschnitt im Durchschnitt mindestens alle 15 Meter ein gesunder Straßenbaum gepflanzt sein“. Weitere Klimaanpassungsziele beziehen sich auf die Erreichbarkeit wohnortnaher Grünanlagen und Regenwasserversickerung und auf die Absenkung der Temperatur um mindestens 2°C durch Maßnahmen der blau-grünen Infrastruktur.

Nun ist Papier bekanntlich geduldig und bei den Maßnahmen handelt es sich um Soll-Vorgaben. Wie wird dafür gesorgt, dass diese Ziele tatsächlich erreicht werden? Das Klimaanpassungsgesetz sieht in § 5 eine Zuständigkeit der Senatsverwaltung für die jährliche Erstellung eines Maßnahmenkatalogs für die jeweiligen Hitzeviertel vor und die schrittweise Umsetzung durch die Bezirksämter vor. Stadtviertel mit niedrigem sozialen Status sollen dabei vorrangig bedient werden, da hier die Bedingungen oft besonders schlecht und die Vulnerabilität besonders groß ist.

Über die Hitzeviertel hinaus soll im gesamten Stadtgebiet ein Mindestbestand an Bäumen hergestellt und erhalten werden. Bei der Flächenverteilung sollen Fahrrad- und Gehwege erhalten bleiben, dagegen ist es nach dem Gesetzesentwurf zulässig, Parkplätze zu opfern. Dies ist vermutlich auch notwendig, denn ansonsten wäre es kaum realistisch, die im Gesetz vorgesehene Anzahl von Bäumen pro Straßenabschnitt zu pflanzen. Es ist voraussehbar, dass es hier zu politischen Verteilungskämpfen kommen wird. Letztlich kann Berlin ein für Menschen erträgliches Stadtklima aber nur erhalten, wenn Parkplätze in Baumscheiben umgewandelt werden. Alles andere wäre angesichts des deutlichen Anstiegs der Durchschnittstemperaturen und der Häufung von Hitzesommern kurzsichtig. (Olaf Dilling)

Aktionsplan Kreislaufwirtschaft

Nun tut sich wohl doch was in Sachen Kreislaufwirtschaft:

Das Bundesumweltministerium hat mit dem Aktionsprogramm Kreislaufwirtschaft einen konkreten Schritt zur Umsetzung der Nationalen Kreislaufwirtschaftsstrategie (NKWS) vorgestellt. Ziel ist es, kurzfristig Maßnahmen zu realisieren, mit denen bis Ende 2027 substanzielle Fortschritte beim Schließen von Stoffkreisläufen erzielt werden sollen. Kern ist, den Verbrauch von Primärrohstoffen zu senken, die Ressourceneffizienz zu erhöhen und gleichzeitig die ökologische und wirtschaftliche Resilienz Deutschlands zu stärken.

Zu den wichtigsten Maßnahmen des Programms gehören unter anderem die Reform gesetzlicher Regelungen wie dem Kreislaufwirtschaftsgesetz und der Ersatzbaustoffverordnung (wir dürfen gespannt sein!) sowie Anpassungen im Verpackungsgesetz (nun ja, wir müssen auch die EU-Verpackungsverordnung berücksichtigen), um den Einsatz von Rezyklaten zu erleichtern und verbindlicher zu gestalten. Dazu gehört auch eine Stärkung der öffentlichen Beschaffung als Hebel: Ausschreibungen sollen früher und stärker ökologische und kreislauforientierte Kriterien enthalten. Wir brauchen z.B. weniger Angst vor MEB!

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf Digitalisierung und Informationsinfrastruktur. Das Programm sieht unter anderem vor, ein Circular Economy Information System (CEIS) aufzubauen sowie Produktpässe und Datenräume zur Nachverfolgung von Stoff‑ und Warenströmen zu entwickeln. Mit solchen digitalen Instrumenten sollen Prozesse transparenter, Kreisläufe effizienter und Innovationen beschleunigt werden.

Förderprogramme und Innovationsanreize sind zentrale Bausteine: Geplant sind Pilot‑ und Demonstrationsprojekte, insbesondere bei kritischen und strategischen Rohstoffen sowie bei Recyclingverfahren etwa für Batterien oder Photovoltaikmodule. Auch der Mittelstand soll gezielt unterstützt werden. Zudem sind Maßnahmen zur Beratung, Vernetzung und Qualifizierung in Planung sowie ein Ausbau der Kapazitäten in Recycling und Infrastruktur.

Die Reaktionen aus der Branche zeigen ein geteiltes Bild: Viele begrüßen das Programm als wichtigen Impuls, etwa im Bereich Digitalisierung oder Förderung. Gleichwohl wird bemängelt, dass Verbindlichkeit und Tempo noch nicht ausreichen. Kritikpunkte sind unter anderem fehlende Rezyklatquoten, zu langsame Genehmigungverfahren und unklare Rechtsrahmen. Es wird erwartet, dass aus den angekündigten Maßnahmen bald konkrete gesetzliche Schritte werden, die Planungssicherheit und Investitionsanreize bieten.

Entscheidend wird sein, ob die Zusagen in praktikable Regelungen überführt werden und wie schnell Erweiterungen und Anpassungen erfolgen, und ob sich dann auch Behörden, Wirtschaft und Kommunen gemeinsam auf die neuen Rahmenbedingungen einstellen.

(Dirk Buchsteiner)