Der Ring in Zeiten der Energiekrise: Filzer statt Feuer?

Zugegeben: An Richard Wagner und seiner Musik scheiden sich die Geister. Sehr sympathisch ist er wohl nicht gewesen. Es gibt zudem sicherlich einige Menschen, die beim schieren Ausmaß des Bühnenfestspiels „Der Ring des Nibelungen“ (vier Opern mit insgesamt 14 bis 15,5 Stunden Aufführungsdauer) verzweifeln, Abscheu vor ausufernden Alliterations-Aneinanderreihungen empfinden, und schon in der (nicht vorhandenen) Pause im Rheingold fluchtartig die Oper verlassen oder aufgrund der Erschöpfung durch Überfrachtung bereits während des „Sturms“ zu Beginn der Walküre einschlafen (alles schon erlebt).

Den „Walkürenritt“, jenes donnernde Orchestervorspiel zum dritten Akt der Walküre, (also Teil zwei von vier), kennt indes jeder. Woody Allen sagte einmal „Immer, wenn ich Wagner höre, spüre ich den inneren Drang, in Polen einmarschieren zu müssen“. Auf der anderen Seite gibt es im Opernbetrieb nichts Vergleichbares, dessen Musik so bewegen und begeistern kann und das an die schiere Wucht und Komplexität der Tetralogie heranreicht. Vielleicht sind dies auch Aspekte, die Juristen an dem Werk faszinieren. Zumindest bringt man als Jurist ausreichend „Sitzfleisch“ mit, dauert selbst die längste der vier Opern nicht einmal so lang wie eine Examensklausur.

Zu Ostern ist es in Berlin an der Staatsoper Berlin wieder soweit. Im Rahmen der Feststage 2024 gibt es ihn: Den „Ring“. Ein Zyklus ist schon durch, Ostersamstag kommt der Siegfried vom zweiten Durchlauf mit einem großartigen Andreas Schlager als Siegfried einem überragenden Tomasz Konieczny als Wanderer (absolut fantastisch war er auch in der Walküre) und als donnernde Brünnhilde: Anja Kampe.

Was war bisher geschehen? Rechtlich gesehen war der „Raub“ des Rheingolds (Teil 1) gar keiner, sondern nur ein einfacher Diebstahl, einer erst durch den Nibelungen Alberich (spektakulär: Johannes Martin Kränzle) beweglich gemachten Sache. Am „Ring“ indes hat Alberich durch Umgestaltung des Goldes Eigentum erworben und dieses auch nicht mehr verloren, so dass die Tetralogie völlig zutreffend „Ring des Nibelungen“ heißt.

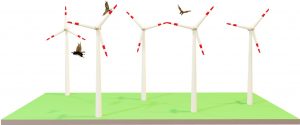

Bei einem Umweltrechtler hinterlässt der „Ring“ jedoch immer wieder Fragen. So erscheint schon die Errichtung des gigantischen, nicht privilegierten Palastkomplexes Walhall (und an der Staatsoper das Forschungszentrum „E.S.C.H.E.“ mit seinen diversen Versuchsanordnungen) im Außenbereich wohl problematisch. Eine Regenbogenbrücke wird sich zudem wohl kaum als ausreichende Erschließung qualifizieren lassen. Für gewöhnlich zeigt sich in der Götterdämmerung beim Weltenbrand für Walhall, wie wichtig ordnungsgemäßer Brandschutz gewesen wäre. Bedurfte der Riese Fafner für die Ablagerung des Horts in der Waldmitte (FFH?) nicht einer immissionsschutzrechtlichen Genehmigung? Gleiches gilt wohl auch für das „bräutliche Feuer“, das die schlummernd auf Siegfried wartende Brünnhilde (er ist übrigens ihr Neffe) umgab, gerade im Lichte der 44. BImSchV. Zumal eine Dauerbefeuerung (Gas? Kohle? Biomasse?) sicherlich ohne Weiteres auch emissionshandelsrechtlich schwierig ist. Vielleicht waren in Wotans Speer auch Emissionszertifikate-Runen geschnitzt, als er damit Loge bannte? Doch nicht so in Berlin: In der oft spannenden, manchmal großartigen, dann aber auch arg kargen Inszenierung von Dmitri Tcherniakov an der Staatsoper bleibt der Ofen kalt: Das Feuer wird durch Handbewegungen dargestellt oder mit dem Filzmarker auf Hörsaalbestuhlung und Fensterscheiben gemalt. Nur als Siegfried seine Spielsachen verbrennt und damit wohl seine Mannwerdung signalisiert, lodert echtes Feuer auf, sodass man an die Werte der 1. BImSchV denken (und husten) muss. Es gleißt und flammt jedoch aus dem Graben (unglaublich sauber und klar: Philippe Jordan) und von der Bühne, dass man zwischen warmem Schauer und Gänsehaut changiert. Falls Sie nun gar nichts verstanden haben sich nun fragen „Häh? Worum geht es eigentlich?“: Gehen Sie hin! Es gibt noch Karten! Und in Berlin heißt es 2024: Nach dem „Ring“ ist vor dem „Ring“. An der Deutschen Oper Berlin geht es dann schon im Mai mit drei Zyklen (Inszenierung Stefan Herheim) weiter. (für Sie mit dabei: Dirk Buchsteiner)