CCS: Novelle Kohlendioxid-Speichergesetz (KSpG)

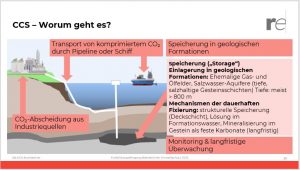

Carbon Capture and Storage (CCS) bezeichnet Technologien, bei denen Kohlendioxid (CO₂) an der Quelle – etwa in Industrieanlagen – abgeschieden und anschließend dauerhaft unterirdisch gespeichert wird, sodass es nicht in die Atmosphäre gelangt. Ziel ist es, unvermeidbare Emissionen aus Prozessen zu reduzieren, die sich nicht oder nur mit sehr großen Schwierigkeiten elektrifizieren oder defossilisieren lassen (z. B. Zement- oder Stahlindustrie) – hier ist CCS im Grunde alternativlos. Allerdings ist CCS nicht ohne Diskussion: Es erfordert zusätzlichen Energieaufwand, großräumige Infrastruktur (Transportleitungen, Speicherstätten) und strengste Sicherheits- und Überwachungsregeln, damit das CO₂ dauerhaft sicher gebunden bleibt. Gerade erst am Mittwoch habe ich vor der Handelskammer Hamburg zu diesem Thema (und vielen anderen) im Rahmen des Fortbildungslehrgangs betrieblicher Umweltschutz referiert. Klar ist, die Hamburger Wirtschaft verfolgt bereits ambitionierte Klimaziele. Durch den Volksentscheid, wonach Hamburg bereits 2040 klimaneutral sein soll, wird der Druck auf die Industrie noch einmal deutlich steigen. Doch wie kommen wir zu Net-Zero? Die Angst vor der Deindustrialisierung schwingt dabei mit.

Heute hat der Bundesrat dem novellierten Gesetz zur Änderung des KSpG seine Zustimmung gegeben. Es gab nur ein paar Protokollerklärungen. Bisher war in Deutschland die dauerhafte Speicherung von CO₂ nur für Demonstrations- und Forschungsprojekte erlaubt. Mit der Novelle wird nun ein rechtlicher Rahmen geschaffen, der die Speicherung im industriellen Maßstab erlaubt – insbesondere über Forschung hinaus. Der Transport von CO₂ (z. B. über Leitungen) wird ausdrücklich in das Gesetz aufgenommen und damit die Infrastruktur-Voraussetzungen gestärkt. Die Speicherung soll primär offshore (also im Meeresuntergrund bzw. auf dem Festlandsockel) umgesetzt werden. Onshore-Speicher bleiben bundesweit weitgehend verboten – mit der Option, dass einzelne Bundesländer entsprechendere Regelungen treffen können. Umwelt- und Meeresschutz bekommen Vorrang: Speicher in Meeresschutzgebieten sind grundsätzlich ausgeschlossen, es gelten Schutz- und Überwachungsstandards. Die Verfahren für Planung und Genehmigung werden vereinfacht bzw. an bestehende Regelungen (z. B. im Energiewirtschaftsgesetz) angeglichen, um Investitions- und Rechtssicherheit zu schaffen.

Mit dem grünen Licht des Bundesrats markiert die Novelle des KSpG einen wichtigen Schritt hin zu einer Systematik, die CO₂-Abscheidung und ‑Speicherung in größerem Umfang ermöglicht. Ob CCS in Deutschland nun eine breite Anwendung findet – und wie schnell – hängt von Infrastrukturaufbau, wirtschaftlichen Anreizen sowie dem gesellschaftlichen Mittragen ab. Letzterer Punkt dürfte entscheidend sein. So zeigt gerade Norwegen, dass mit politischer Akzeptanz und klare Regulierung viel geht: Hohe Akzeptanz, wenige Konflikte. Die gut etablierte Offshore-Kompetenz aus der Öl- und Gasindustrie sprechen dafür. Für die Klimaziele könnte CCS ein Schlüssel sein. Es wird sicherlich kein Selbstläufer. (Dirk Buchsteiner)