VG Berlin: Eilantrag gegen Schulstraße abgelehnt

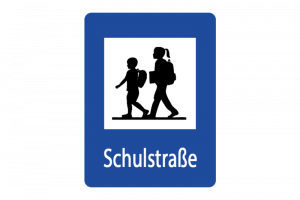

Seit einiger Zeit entstehen in Frankreich, Österreich und inzwischen auch in Deutschland sogenannte Schulstraßen. Das sind Straßenabschnitte oder Straßen rund um Schulen, die (zumindest zu manchen Zeiten) ganz dem Fuß- und Fahrradverkehr gewidmet sind. In Österreich gibt es für Schulstraßen sogar ein offizielles Verkehrszeichen, nachdem der neue § 76d vor weniger als zwei Jahren in die Österreichische StVO aufgenommen worden ist.

In Deutschland dagegen müssen die Verkehrsbehörden mit dem altbekannten-berüchtigten eingeschränkten Möglichkeiten arbeiten, die das Straßenrecht und das Straßenverkehrsrecht so zur Verfügung stellt.

Es muss jedoch in einer Straße nicht immer erst zu schweren Verkehrsunfällen gekommen sein, damit die Einrichtung einer Schulstraße möglich ist. Zum Beispiel gibt es in Berlin-Mitte seit letztem Jahr eine erste Schulstraße, die dort „Schulzone“ genannt wird. Das passt insofern, als der entsprechende Abschnitt der Singerstraße für Kraftfahrzeuge dauerhaft und rund um die Uhr gesperrt wurde, so dass dort aktuell eine Art Fußgängerzone besteht. Perspektivisch soll sie Teil einer Fahrradstraße werden, was bei der Ausweisung der Fußgängerzone bereits berücksichtigt wurde.

Vor ein paar Tagen hat das Verwaltungsgericht (VG) Berlin den Eilantrag eines an der Straße liegenden Betriebs abgelehnt (Beschluss vom 10.01.2024, Az VG 1 L 408/23). Der Antrag scheiterte bereits an der Zulässigkeit. Denn der Betrieb hatte sich auf seinen Anliegergebrauch und private Parkplätze berufen. Er hatte aber von einer anderen, nicht gesperrten Straße einen Zugang zu den auf seinem Betriebsgelände vorhandenen Stellplätzen. Das Verwaltungsgericht begründete seine Ablehnung damit, dass ein weiterer, bloß der Bequemlichkeit oder der Leichtigkeit dienender Zugang nicht durch den sogenannten Anliegergebrauch geschützt sei. Nur der notwendige Zugang zu einem Grundstück sei davon umfasst.

Auch der Gemeingebrauch von Straßen, also die allgemeine Benutzung für den fließenden und ruhenden Verkehr, insbesondere die Nutzung öffentlicher Parkplätze, ist ebenfalls nicht vor Einschränkungen durch das Straßenrecht geschützt. Das geht bereits aus dem Wortlaut des § 10 Abs. 2 Satz 2 Berliner Straßengesetz (BerlStrG) hervor.

Die Fußgängerzone wurde vom Bezirksamt Mitte im Wege einer Teileinziehung eingerichtet. Diese straßenrechtliche teilweise Entwidmung hat gegenüber straßenverkehrsrechtlichen Anordnungen den Vorteil, dass keine Gefahrenlage begründet werden muss. Vielmehr kann die Einrichtung der Fußgängerzone durch eine Teileinziehung gemäß § 4 Abs. 1 Satz 3 BerlStrG mit überwiegenden Gründen des öffentlichen Wohls begründet werden.

Die Entscheidung zeigt, dass eine Einrichtung von Schulstraßen rechtlich zulässig sein kann und sich notfalls auch vor Gericht verteidigen lässt. (Olaf Dilling)