Jetzt rächt sich, dass es vielen Mitgliedstaaten in den vergangenen Jahren nicht gelungen ist, die Emissionen in den Sektoren Gebäude und Verkehr wirksam zu reduzieren. Ob aus Überzeugung oder aus Angst, die durch die Gaspreiskrise ohnehin gebeutelten Verbraucher zusätzlich mit ordnungsrechtlichen Maßnahmen dazu zu zwingen, sich vom Verbrenner sowie von Gas- oder Ölheizungen zu verabschieden: Fakt ist jedenfalls, dass die Emissionen längst nicht dort sind, wo sie plangemäß hätten sein sollen.

Für den Start des ETS 2 im Jahr 2027 ist das ein erhebliches Problem, denn die Gesamtmenge der Zertifikate ist gedeckelt. Es droht somit ein Preissprung in Dimensionen, von denen viele Regierungen in der EU glauben, sie seien den Verbrauchern politisch nicht zu vermitteln oder für viele schlicht nicht zu bezahlen.

Entsprechend haben bislang nicht alle Regierungen in der EU die Emissionshandelsrichtlinie umgesetzt. Für ein europaweites System ist das natürlich kein kleines Problem. Daher ist es wenig überraschend, dass sich der EU-Ministerrat in dieser Woche mit der Frage befasst hat, wie nun weiter verfahren werden soll. Manche Mitgliedstaaten hatten auf eine Verschiebung gehofft, andere auf eine feste Preisbremse, wie sie in Deutschland im nationalen Emissionshandel ab 2026 gelten soll.

Das Ergebnis ist zunächst überschaubar: Der Ball liegt nun bei der Kommission. Es zeichnet sich allerdings ab, dass es wohl nicht zu einer Verschiebung kommen wird, was anlass- und kompensationslos angesichts der völkerrechtlichen und unionsrechtlichen Verpflichtungen der EU auch schwierig wäre. Der Fall ist zwar in der Emissionshandelsrichtlinie vorgesehen, aber nur unter engen Voraussetzungen. Allerdings soll mehr Geld für Anpassungsmaßnahmen bereitgestellt werden, also für Mittel, die den EU-Bürgerinnen und ‑Bürgern den Umstieg auf fossilfreie Technologien erleichtern sollen. Denkbar sind verschiedene Maßnahmen, etwa direkte Zuschüsse für den Kauf von E‑Autos, Förderprogramme wie die BEG oder die Bundesförderung für effiziente Wärmenetze BEW zur Umrüstung im Gebäudebereich oder Hilfen beim Aufbau der Ladeinfrastruktur.

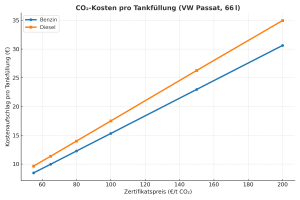

Diskutiert wird außerdem, den Marktstabilitätsmechanismus zu stärken. Dies ist in der Tat sinnvoll. Hinter diesem Begriff verbirgt sich eine Art Reserve an Zertifikaten, die von der Europäischen Kommission verwaltet wird. Steigen die Preise für Zertifikate zu stark, kann die Kommission zusätzliche Zertifikate auf den Markt bringen, ähnlich einer Zentralbankintervention. Bereits von Anfang an war jedoch kritisiert worden, dass die Ausstattung der Marktstabilitätsreserve keinesfalls ausreiche, um die von der Kommission seit 2021 genannte politische (aber rechtlich unverbindliche) Zielgröße von etwa 45 € pro Tonne CO₂ zu gewährleisten. Im Raum stehen vielmehr Preise zwischen 80 und 200 €.

Ebenfalls diskutiert wird das sogenannte Frontloading, also eine zeitliche Vorverlagerung der Ausgabe von Zertifikaten, sodass 2027 zunächst mehr Zertifikate auf dem Markt wären, die später wieder eingespart werden müssten. Kritiker fürchten hier lediglich eine Verschiebung des Preisschocks, während Optimisten auf die Fortschritte im Bereich der Elektromobilität verweisen: Sinkende Anschaffungspreise ermöglichen immer mehr Menschen den Umstieg auf Elektrofahrzeuge. Zudem dauert es insbesondere im trägen Gebäudesektor einige Jahre, bis der Ausbau von Fernwärmenetzen und die geplanten Umrüstungen im Gebäudebestand tatsächlich greifen. Es kann also gut sein, dass die Emissionen ab Anfang der Dreißiger Jahre wirklich so schnell sinken, wie erforderlich wäre. Ob dies allein der Emissionshandel bewerkstelligen kann, dürfte aber zweifelhaft sein. Möglicherweise kommen die Mitgliedstaaten um mehr von den ungeliebten ordnungsrechtlichen Mitteln – wie dem GEG – am Ende doch nicht herum (Miriam Vollmer).

Hinterlasse einen Kommentar