Die deutsche Wirtschaft kränkelt, und da würde mancher gern beim Klimaschutz auf die Bremse treten. Auch wenn alle Akteure bekräftigen, dass das Ziel, 2045 (oder doch 2050??) nettonull zu emittieren, nicht in Frage steht, so wird Klimaschutz doch derzeit deutlich depriorisiert. Für Unternehmen, die sich auf den bisherigen Zielpfad eingestellt haben, bedeutet das eine neue Unsicherheit, mancher andere dagegen fragt sich, ob Investitionen verschoben werden könnten. Doch wie frei ist Deutschland eigentlich, die Klimagesetze der Ampel wieder rückgängig zu machen, oder zumindest das Ziel von 65% Minderung bis 2030 zeitlich ein bisschen zu strecken?

Die je nach Standpunkt erleichternde oder ärgerliche Antwort lautet: kaum. Denn Art. 20a des Grundgesetzes verpflichtet den Staat, die natürlichen Lebensgrundlagen zu schützen – ausdrücklich auch im Interesse künftiger Generationen. Aus dieser Norm haben Verfassungsrechtler ein auf das Grundgesetz gestütztes Verschlechterungsverbot abgeleitet: Ein einmal erreichtes Schutzniveau darf nicht ohne zwingenden Grund abgesenkt werden. Das Bundesverfassungsgericht hat zudem in seinem Klimabeschluss 2021 klargestellt, dass Klimaschutz eine Schutzpflicht des Staates ist. Belastungen dürfen nicht einfach in die Zukunft verschoben werden, weil dies die Freiheitsrechte der kommenden Generationen übermäßig einschränken würde.

Auch das europäische Recht gibt wenig Anlass zu der Hoffnung, man könnte den Ausbau der Erneuerbaren und den Umbau der bisher fossilen Infrastruktur schlicht verschieben. Das EU-Klimagesetz verpflichtet alle Mitgliedstaaten, bis 2050 klimaneutral zu werden, und bis 2030 auf 55% zu reduzieren. Wird dieses Ziel verfehlt, rückt Klimaneutralität in weite Ferne. Zudem geben auch die Einzelakte der EU zum Teil ausgesprochen detailliert vor, wie und bis wann die Mitgliedstaaten mindern müssen. Mit der Erneuerbare-Energien-Richtlinie (RED III) ist bis 2030 ein Anteil von mindestens 42,5 % erneuerbarer Energien am Endenergieverbrauch vorgeschrieben, und die Gebäuderichtlinie (EPBD) zwingt die Mitgliedstaaten zu drastischen Verbesserungen der Energieeffizienz im Gebäudesektor. Auch der EU Emissionshandel, der ab 2027 auch für Erdgas, Heizöl, Benzin oder Diesel gilt, steht nicht zur zeitlichen Disposition der Mitgliedstaaten.

Zwar bietet das EU-Recht Flexibilitätsmechanismen wie den Handel mit Emissionszuweisungen im Effort-Sharing-System oder statistische Transfers bei Erneuerbaren. Doch diese haben nicht nur enge Grenzen, sie sind auch teuer: Schon heute warnt das Umweltbundesamt, dass Deutschland bei Zielverfehlung auf Milliardenkosten für Zukäufe zusteuern könnte. Hinzu kommen die Risiken von Vertragsverletzungsverfahren durch die EU-Kommission und mögliche Verfassungsbeschwerden im Inland.

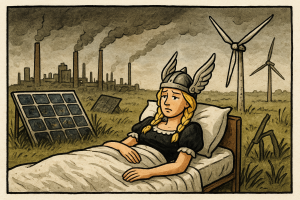

Klimaschutz ist also nicht einfach ein politisches Projekt, das man nach Belieben beschleunigen oder bremsen kann. Er ist eine rechtliche Verpflichtung, doppelt abgesichert durch Grundgesetz und Europarecht. Wer beim Klimaschutz bremst, riskiert damit eine lange Verunsicherung des Marktes, die in Niederlagen vor Gericht enden können, und dazu hohe Zahlungen für Zukäufe, die am Ende der deutschen Transformation fehlen: Eine Vitaminspritze für den deutschen Patienten sieht anders aus (Miriam Vollmer).

.

Hinterlasse einen Kommentar